BABELIA Nº 1.593 EL PAÍS, SÁBADO 4 DE JUNIO DE 2022

Hacer el flamenco grande de nuevo: así fue el gran carnaval de Granada Se celebra el centenario del Concurso de Cante Jondo de 1922, impulsado por Manuel de Falla y Miguel Cerón para salvar las raíces del género

POR CARLOS GARCÍA SIMÓN

Hace justo un siglo Granada era un carnaval. Pero no cualquier carnaval: Granada era el Gran Carnaval retratado en la película de Billy Wilder del mismo título de 1951. En ella, su protagonista, un periodista necesitado de notoriedad para recuperar su estatus, construye una bola mediática a partir del rescate de un tal Leo Miñosa, atrapado en una mina. La noticia, inicialmente irrelevante, llega a convertirse en cuestión nacional y en una verdadera feria. La película está basada en un suceso ocurrido en Kentucky en 1925, pero podría haberse basado en otro ocurrido tres años antes en Granada. A finales de 1921, Manuel de Falla y Miguel Cerón alumbraron la idea de realizar un nuevo concurso de cante —era habitual en la época—, pero con la precisa intención de regenerar las bases de un tejido artístico, el del flamenco, que consideraban corrompido por su amalgama con otros discursos musicales de dudosa catadura moral. Eran conscientes de que el flamenco no estaba en peligro de extinción, que se vivía una época de grandes nombres —conocían bien a Manuel Torre, a la Niña de los Peines, a Chacón, Breve, Cepero...—; sabían que ese no era el problema, que no se trataba de "conservar el cante". Eran tan conscientes de que la fonografía ya había hecho ese trabajo que, en la efímera escuela que se abrió con vistas a preparar para el concurso a jóvenes participantes, se contaba con "un excelente gramófono y una rica colección de discos del clásico cante". El hispanista Maurice Legendre, amigo de Unamuno y cercano al entorno de Falla, declaraba en Le Correspondant del 10 de julio de ese año; "Ahora podemos decir que el canto hondo de España está salvado. El gramófono ha grabado lo que nuestra notación musical no puede captar". El problema era el fundamento: el cante podría estar salvado en las placas y las voces de los grandes cantaores del momento, pero la raíz que les daba origen y sentido estaba en peligro. Es decir, no era un problema musical, sino un problema político, lo que, para la pequeña burguesía que impulsó el concurso, era como decir un problema moral

El flamenco surgió como género casi en paralelo a la revolución de 1868: los primeros libros que se escribieron sobre el género aparecieron en 1881, todos desde el entorno de la Institución Libre de Enseñanza, creada en 1876 como respuesta al decreto Orovio de Cánovas y que, en más de un aspecto, funcionaba como brazo cultural de aquella peculiar revolución burguesa: en 1881, Antonio Machado y Álvarez, Rodríguez Marín y otros intelectuales fundan la Sociedad del Folklore Andaluz; ese mismo año, Machado y Álvacez publica Cantes flamencos; Hugo Schuehardt, Die 'Cantes Flamencos', y, unos meses antes, el peculiar Manuel Balmaseda, su Primer cancionero de coplas flamencas. En 1882, Rodríguez Marín comienza la edición de Cantos populares españoles. Para todo este grupo la legitimidad provenía precisamente del pueblo, entendido en su sentido nacional, es decir, idealista. La existencia de un folclore era fundamento de derecho para esta clase social, como explícita el libro de Joaquín Costa, también de 1881, significativamente titulado: Introducción a un tratado de política sacado textualmente de los refraneros, romanceros y gestas de la península. El flamenco se convirtió, a finales del XIX, en la gran esperanza que habría de servir de palo tutor a las degeneraciones morales que la patria estaba sufriendo, degeneraciones que los tipos del "cacique" y el "oligarca" representaban arquetípicamente. El folclore es un brazo político y en su fundamento está el de la política. Alfonso Ortí (fundador, junto a Jesús Ibáñez, de la Escuela Critica de Sociología Española) defiende que esa era precisamente la baza política de los regeneracionistas: "Este moralismo de la protesta anticaciquil (...), la lucha elitista contra el caciquismo —de los puros contra los corrompidos— sustituye entonces a la lucha de clases".

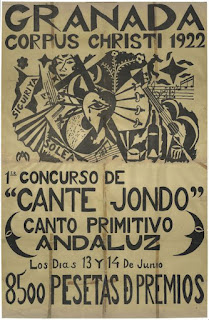

Cartel del Primer Concurso de Cante Jondo, Granada, 1922, realizado por Manuel Ángeles Ortiz y Hermenegildo Lanz. Ejemplar de Juan de Loxa (cedido por su familia).

Son estos los presupuestos bajo los que se organiza el concurso de 1922 (que se celebró el 13 y 14 de junio en La Alhambra): la sensación de una patria en peligro cuyo fundamento está siendo socavado. De hecho, al año siguiente, ese cirujano de hierro costista que fue el general Primo de Rivera, impone un directorio militar usando argumentos muy similares (véase su manifiesto Al país y al ejército). Entre ellos, "alarde de descocada inmoralidad", "indisciplina social", "impune propaganda comunista" o "descarada propaganda separatista". El compromiso del concurso con estas denuncias es explícito en los diversos eventos y artículos generados por sus organizadores.

Los impulsores del concurso confiaban en lo jondo como fármaco para aliviar esos males y su intención era buscar una encarnación humana que mostrara que la fuente de ese fármaco seguía viva. Si no era visible era porque la corrupción lo tenía, cual Leo Miñosa, atrapado. La fe ciega en la existencia de ese personaje los llevó a lanzar un ordago, logrando, por diversas circunstancias, una convocatoria inigualada en el mundo de las músicas vernáculas hasta, digamos, el Newport Folk Festival de 1959. Lo cubrieron medios de toda la Península, y también muchos internacionales. Fueron invitadas y acusaron recibo las mayores figuras culturales del momento. La puesta en escena estuvo tan medida que, por exigencia explícita de Falla, durante el concurso, hombres y, sobre todo, mujeres tuvieron unos códigos de vestimenta estrictos ("ataviadas con el maravilloso traje romántico de los años treinta al cuarenta del siglo XIX"), y la decoración del entorno estuvo a cargo de Ignacio Zuloaga, pintor por excelencia del paisaje castellano y, tiempo después, asesor de Franco en la decoración del Valle de los Caídos. Estaban seguros de que localizarían a su Miñosa y generaron una expectativa inédita en el mundo cultural. Y lo localizaron y liberaron. Se llamaba Diego Bermúdez Cala, conocido como El Tenazas de Morón, cantaor retirado de los escenarios y testigo presencial de la infancia del flamenco.

Comentarios

Publicar un comentario